Gate Research:2025年7月Web3オンチェーンデータ分析|Ethereumのオンチェーン活動が回復傾向に、WorldChainも大規模な資金流入を示す

2025年7月、Ethereumではオンチェーン活動と資本流入が同時に回復し、取引量が過去最高を記録しました。Layer 1領域ではSolanaが、Layer 2領域ではBaseが主導的な存在となり、高頻度のユーザーインタラクションとエコシステムの高い定着率を示しました。Bitcoinの実現時価総額も過去最高を更新しましたが、今後は短期的な調整局面に入る可能性があります。WorldChainはエコシステムが急速に整備される中で、1億ドル超の資金流入を集めました。LetsBonk.funのトークンローンチ市場におけるシェアは70%を超え、Pump.funを上回っています。一方、EthenaのステーブルコインのTVL(ロック総額)は84億ドルに達し、引き続き業界トップの地位を維持しています。要約

- Ethereumは取引量で過去最高を更新。SolanaとBaseはxStocksやステーブルコイン決済など高頻度アプリケーションにより、オンチェーン活動と取引量でリード。パブリックチェーン間のエコシステム分岐が一層鮮明になっています。

- Ethereumはパブリックチェーンの純資金流入で首位を維持。WorldChainはクロスチェーン連携とWorld ID活用によるエコシステム拡大が資本流入を促し、今月最も注目された新興チェーンに浮上しました。

- Bitcoinは高値圏での保ち合いが続く中、実現時価総額が史上最高を記録。資金流入・市場構造の健全化が進む一方、利益確定の活発化と短期供給比率上昇が売り圧力やボラティリティ上昇リスクを示唆しています。

- LetsBonk.funは7月にPump.funを上回り、Solanaのミームコインローンチプラットフォーム首位へ。USELESSなどの急成長プロジェクト、透明な収益分配モデル、ユーザーの勢いが躍進を後押ししました。

- ENAはUSDeの急成長、買戻し施策、機関投資家との提携を通じてステーブルコイン分野でリーダーシップを確立。短期的なトークンアンロックによる変動リスクはあるものの、強固なファンダメンタルズが中長期の上昇余地を支えています。

オンチェーンインサイト概要

オンチェーン活動と資本フローの状況

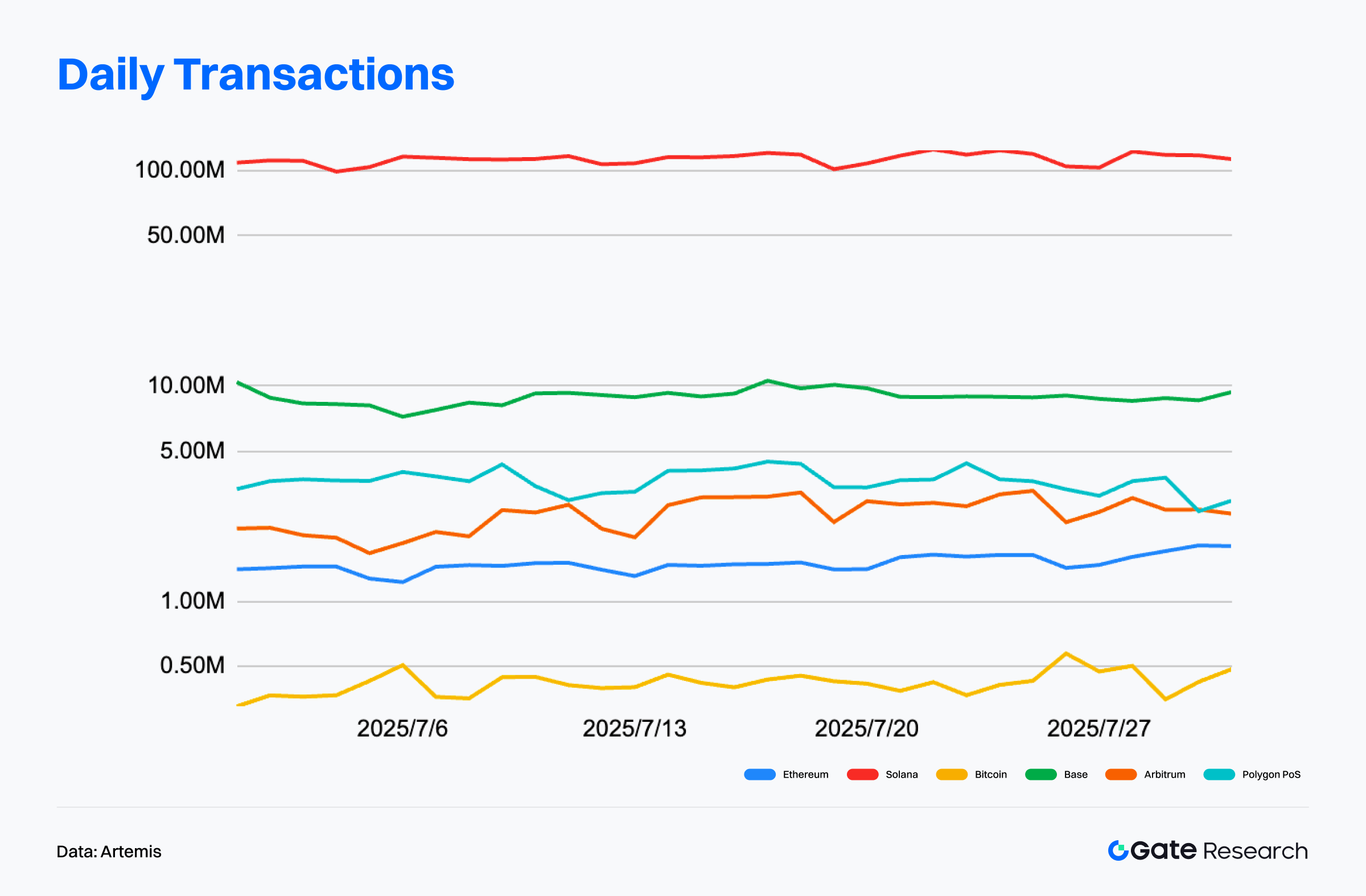

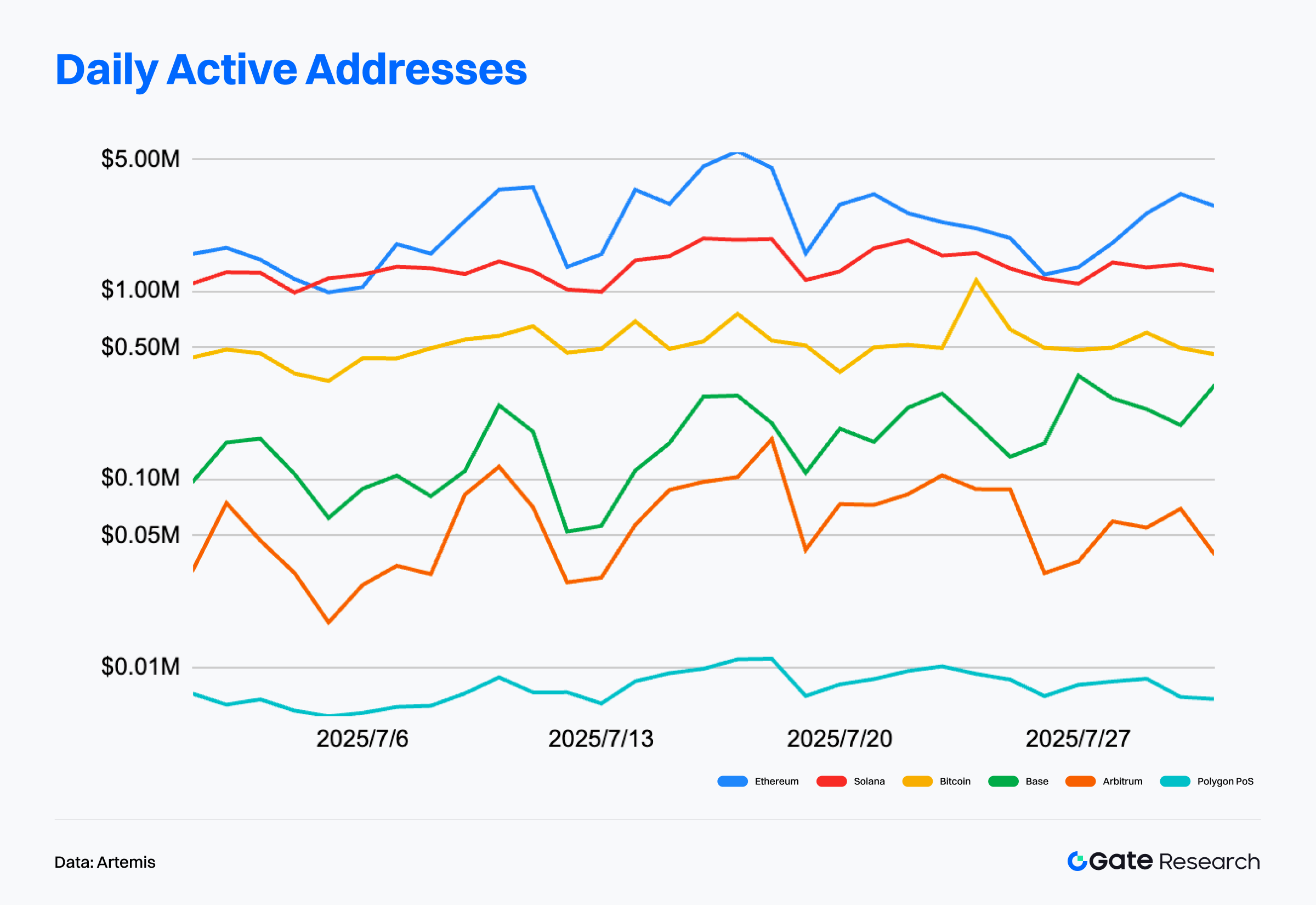

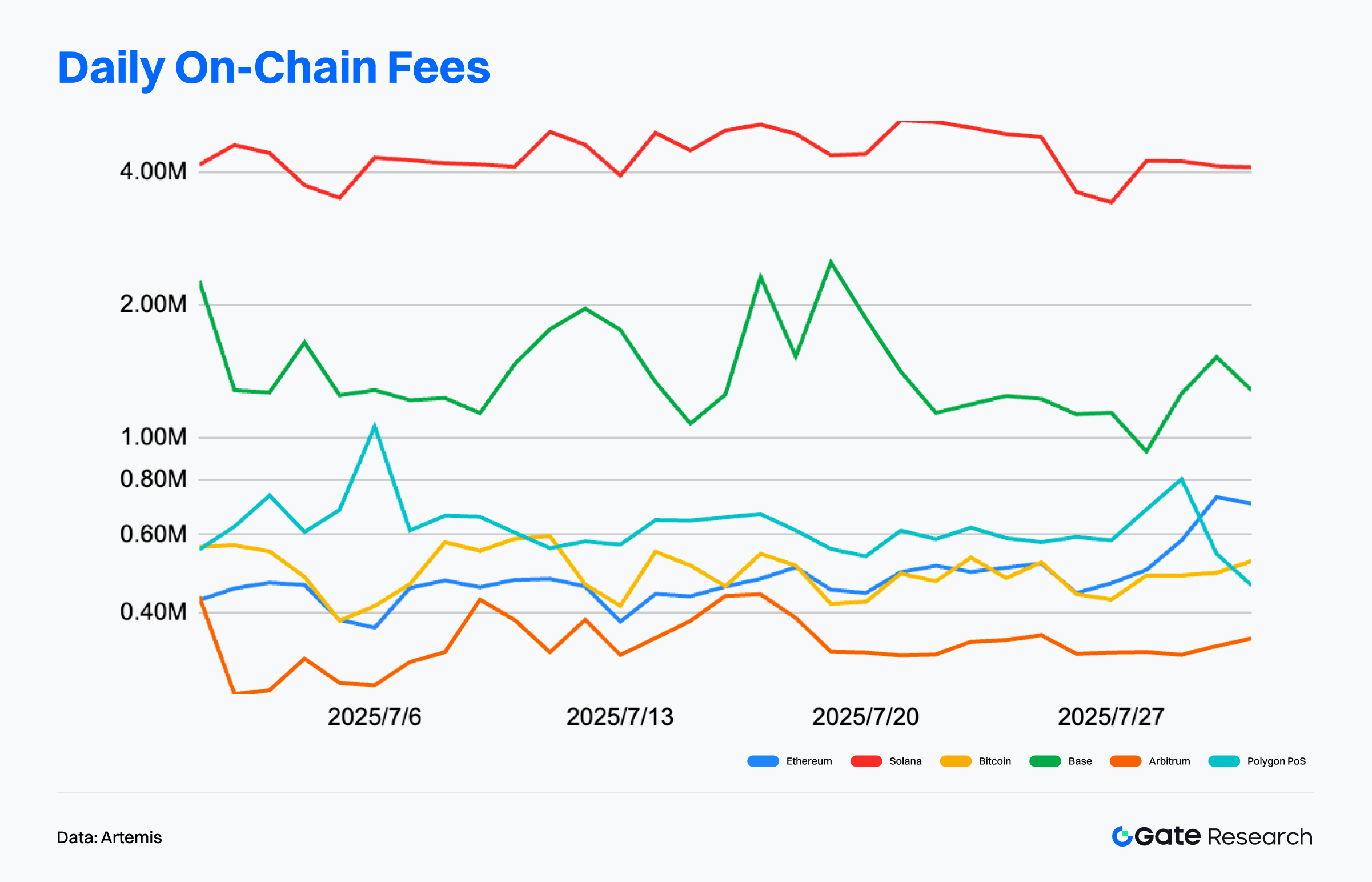

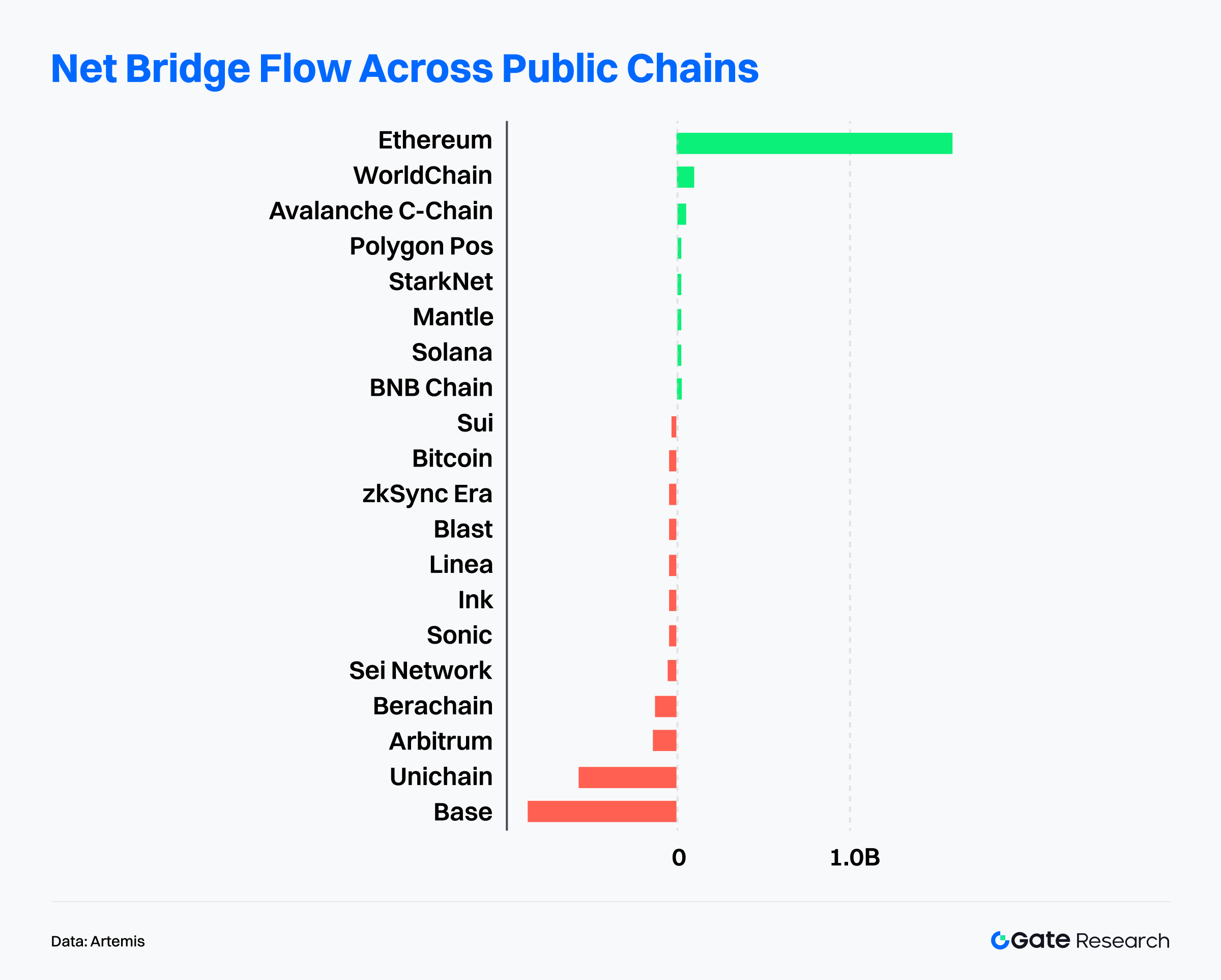

オンチェーン全体の資本フローだけでなく、日次取引件数、日次ガス手数料、日次アクティブアドレス数、純クロスチェーンブリッジフローなど、主要なオンチェーン指標を用い、各ブロックチェーンでの実利用度やエンゲージメントを分析しました。これらのデータはユーザー動向、ネットワーク利用強度、資産流動性を把握でき、従来の資金流出入だけでは見えないエコシステムの構造変化を包括的に明らかにします。資金移動に本物の需要や成長が伴っているかを判断し、持続的な発展可能性を持つネットワークの特定にもつながります。

取引量分析:Ethereumが史上最高を記録、Solana・Baseは高頻度取引領域でトップ

Artemisによると、2025年7月31日時点でSolanaは月間取引件数約353億件で各主要パブリックチェーンを圧倒。7月の取引件数は前月比約30%増。既存の高頻度マイクロ取引構造に加え、xStocksなどトークン化資産やエアドロップがオンチェーン需要を加速。Solanaの日次取引件数は9000万〜1億件で安定し、ボラティリティも低く、ユーザーの定着とエンゲージメントが非常に強固です。【1】

Baseは27億8000万件で2位。Layer 2ソリューション中では首位。平均日次取引件数は900万〜1000万件で安定しており、ネイティブアプリ利用の着実な増加を示します。Baseは頻度と深度のバランスが取れた取引構造で、USDC決済、DeFiエコシステム、機関のオンチェーン移行が経済基盤となっています。

Ethereumは月間4667万件で5位ですが、過去最高水準(2021年5月比3.6%増)を達成。7日間移動平均の日次取引件数は164万件に迫り過去高値付近。オンチェーン活動活発化を受けてETH価格は7月末に3700 USDTの数年ぶり高値に。平均取引額は高いものの、日次取引件数はガス手数料やLayer 2需要の影響で150万件程度に留まります。

まとめると、Ethereumは過去4年で最高の取引量を記録。Solanaは圧倒的な取引頻度と広範なエコシステムでオンチェーン取引を牽引し、BaseはLayer 2で安定した成長構造を維持。両者とも構造的安定性、ユーザーの定着、用途多様化が際立ち、現状最も回復力の強いネットワークです。オンチェーン取引量は「高頻度小口チェーン」と「低頻度高額チェーン」の分岐が鮮明化しています。

アクティブアドレス分析:Solanaが日次442万で首位、Baseは着実成長

Artemisによると、2025年7月31日時点でSolanaは日次平均442万アクティブアドレスでLayer 1・Layer 2を圧倒する首位。前月比微減ですが、他チェーンとの格差は顕著です。Solanaのユーザー基盤は投機中心から実需中心へ移行しつつあり、牽引役はBacked Finance提供のトークン化株式「xStocks」。株式をSPLトークン化し、Gate等で取引・DeFi参加にも利用可能となり、資産活用度とユーザーの定着・エンゲージメントが大幅に向上しました。【2】

Baseは日次アクティブアドレス144万件で2位。6月比微減も安定推移で、成長から構造拡大へ移行。BaseはネイティブDappsの連続ローンチ、USDC決済の普及、金融機関による高額取引の3要因でフルスタックエコシステム化が進行しています。

Ethereum・Arbitrumは7月はやや低調で、日次アクティブアドレスは48万件・34万件。Ethereumは月間1755万件のアクティブアドレスで2021年5月以来最高水準。高いガス手数料や利用障壁でLayer 2へのユーザー移行が進みますが、eToroのトークン化株式資産ローンチにより新たな資産発行用途でエンゲージメント回復が期待されています。

全体としてアクティブアドレス動向はチェーン間の分岐傾向を反映。Solana・BaseはそれぞれLayer 1・Layer 2のユーザー集積とエコシステム牽引力で抜きん出ており、従来型チェーンは新規用途や障壁低減策がなければユーザー流出リスクがあります。アクティブアドレス推移は将来の資本・開発者の注目先としても重要です。

オンチェーン手数料分析:Ethereumが高額用途で優位、Solana・Layer 2は高頻度収益拡大

Artemisによると、2025年7月末時点でEthereumは月間手数料収益7428万ドルで首位。高額取引、DeFi、NFT決済を中心に収益性で圧倒しています。Solanaは月間4230万ドルで2位。個々の取引手数料は低水準ですが、巨大なユーザー基盤と頻繁なボット取引により安定した収益成長。ミームコイン発行や自動売買・決済など高頻度用途に強みがあります。

Base・Arbitrumはそれぞれ534万ドル・197万ドルで4位・5位。Layer 2新興ネットワークでも収益源の独自化が進み、Baseはユーザー活動の拡大とステーブルコイン決済・ネイティブDapp活用で収益増。Arbitrumも小規模ながらインタラクション定着率やエコシステム深度は一定水準です。

現状の収益構造は「高額取引」と「高頻度小口取引」の両輪。Ethereumは高純資産用途で圧倒し、Solanaは取引量で収益を牽引。BaseやArbitrumは持続的な収益化と成長余地を拡大しています。今後は持続的収益創出力がエコシステム自律性やトークン経済の健全性を測る鍵となります。

パブリックチェーン資本フロー分析:Ethereumが首位維持、WorldChainが新たな注目チェーンに

Artemis集計によると、Ethereumは純資金流入16億ドルで優位性を維持し、機関導入やエコシステムの厚みで主導権を握っています。一方WorldChainは今月1億1300万ドルの流入を獲得。Ethereumメインネットとのクロスチェーン連携が市場注目を集め、Avalanche(6710万ドル)、Polygon PoS(4370万ドル)を上回り、最大の新興チェーンに躍進しました。【4】

Baseは今月最大の純資金流出(8億5900万ドル)を記録し、市場センチメントの変化が顕著。短期的な価格調整やエコシステム活動減少、初期インセンティブ終了などが背景です。Unichain(-5億6000万ドル)、Arbitrum(-1億3200万ドル)も大規模流出。アービトラージ・リスク回避型資本ローテーションが活発化し、セクター間移動も加速しています。

WorldChainへの流入は短期的なブームだけでなく、基盤インフラの拡大が伴っています。中核は虹彩認証技術の分散型IDプロトコル「World ID」。160以上の国・地域で認証サービスを提供し、1400万以上のユニークIDと累計3000万以上のユーザーを獲得。「人間 vs. 機械」時代の重要な解決策となっています。

まとめると、Ethereumが資本・機関の中心地であり続ける一方、WorldChainはTVL43.55%増やWorld ID拡大で新たなネットワーク効果を強化。持続的なユーザー獲得や開発者の支持が今後の価値を左右します。【5】

Bitcoin主要指標分析

クロスチェーン資本ローテーションが進む中、Bitcoinは市場のアンカー資産として構造的なオンチェーンシグナルを複数発信し、市場構造や資本行動に大きな調整が生じています。7月中旬に123,000 USDTの過去最高値を付けて以降、高値圏での保ち合いに入り、オンチェーン型資本構造や供給動態がより重要な要素となっています。

本分析では、実現時価総額・純ポジション変化、実現損益比率、LTH/STH供給比率の3指標をクロス参照し、市場分布・供給圧力・構造吸収力などを可視化。今後の価格変動への先見的洞察を提示します。

BTC実現時価総額は過去最高、オンチェーン構造も強化

Glassnodeによれば、Bitcoinの実現時価総額は1兆200億ドル超となり、長期保有者のコスト基準上昇や資本構造改善が続いています。チャートのグリーンゾーンが実現時価純ポジション変化率。新規資本流入は高取得コストで増加傾向となり、市場構造が着実に強化されています。

BTC現物価格は7月以降115,000~123,000 USDTのレンジですが、実現時価総額の上昇が継続しているため、コインは高値圏で引き続き流通し大きな売り圧力は顕在化していません。これは長期保有者の信認や機関需要の強さを反映しています。

裏付けとして、初期BTC投資家がGalaxy Digital経由で8万BTCを分配した事例があります。低流動性の週末にもかかわらず市場はこの大口トランザクションを吸収し、価格は安定。市場の吸収力と耐性、ブル相場維持力を示しました。純資本流入が持続すれば、Bitcoinは近く構造的な上昇転換も期待できます。【6】

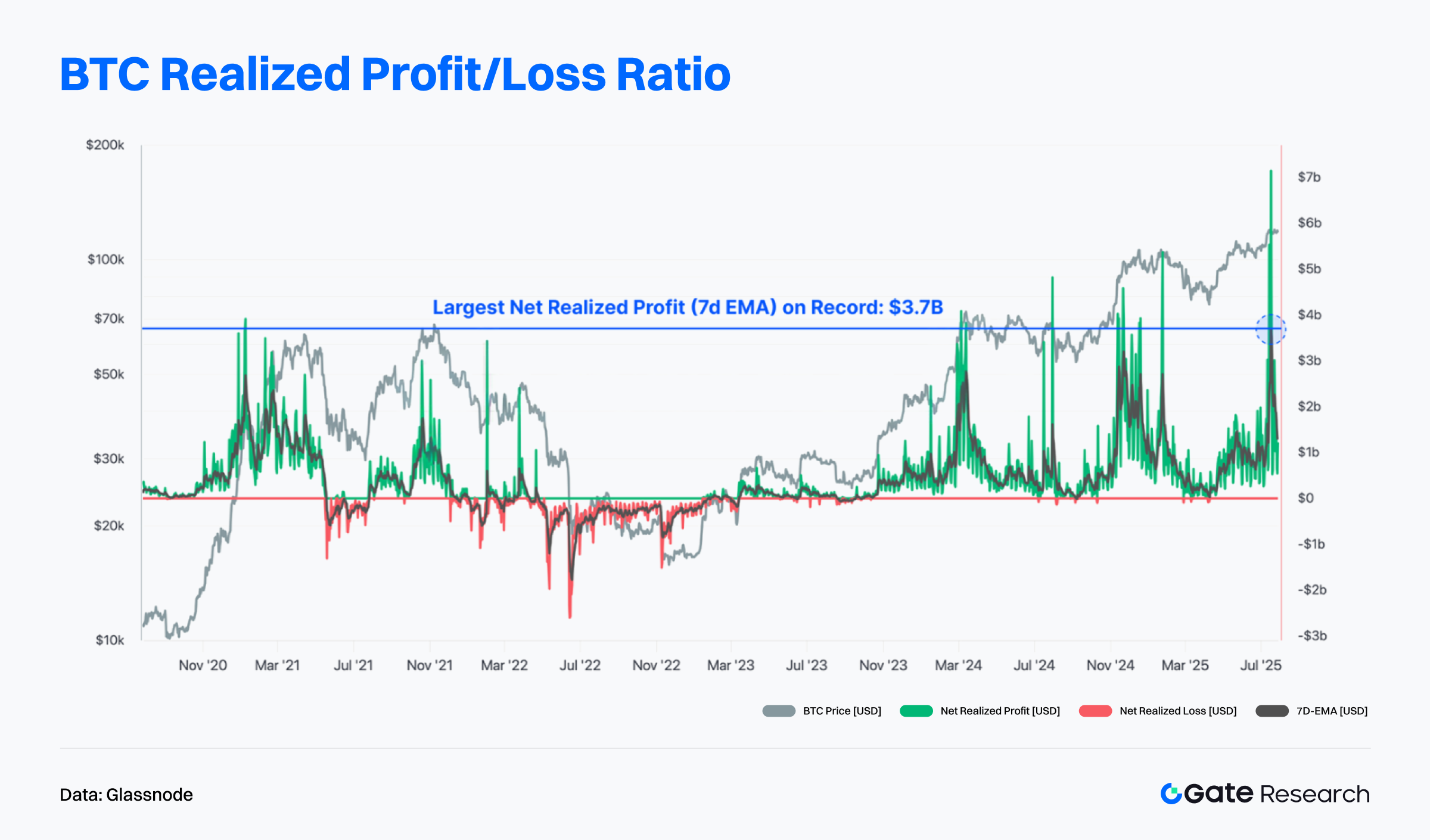

最近の8万BTC分配により、実現損益純指標が37億ドルで過去最高をマーク。このオンチェーン変動は週末売却前に生じ、一部資本移動が先行していたことを示します。当初は内部送金と判定されましたがGalaxy Digital経由の外部移転後に正式な持分移動に再分類されました。【7】

BTC実現損益比率が過去最高レベル、短期供給圧力も増加

Glassnodeでは利益確定活動が急増し、実現損益比率は571:1の歴史的高水準。これは取引日の約1.5%でしか見られない希少現象です。チャートは同比率の上限到達とBitcoin高値圏の保ち合い局面を示しています。【8】

ただしこの水準は直ちに天井を意味しません。過去には利益確定急増がリスク上昇を示唆するものの、価格調整は遅れる傾向。2024年3月は73,000ドル高値時に同指標が急騰し、その後も価格上昇。2024年末も98,000ドル比率ピーク後、価格は107,000ドルまで上昇しました。

まとめると、利益確定の活発化は市場リスク増加のサインですが、価格の反応はタイムラグを伴い、短期的な供給圧力を市場が吸収するまで調整は限定的です。

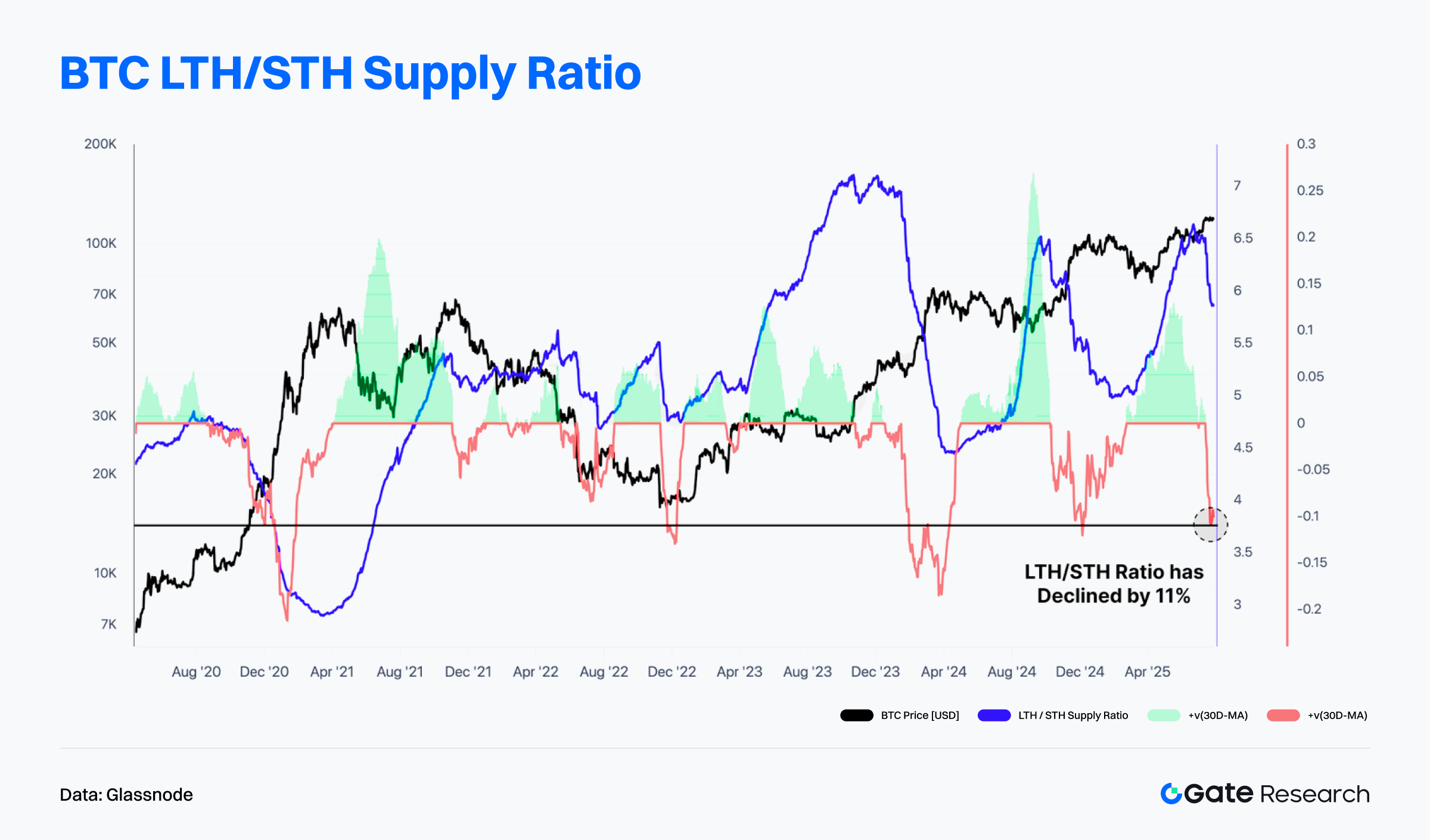

BTC長期保有者供給は減少、短期比率増でボラティリティ上昇傾向

GlassnodeによるLTH/STH(長期/短期保有者)供給比率はピークから約11%減少。これは一部長期投資家の利益確定や新規参加者の高値買い増加を示し、価格上昇や局所天井付近でよく見られます。短期的な市場ボラティリティ増加と同時に、市場活動の活発化も示しています。

【9】一方で同比率は依然高水準。市場の長期信認・下支えが保たれており、今後も安定すれば再蓄積シグナルとして強いブル相場を後押しします。逆にさらに低下すれば一時的な価格下落圧力になる可能性もあります。

注目プロジェクト・トークン動向

オンチェーンデータは、資本とユーザーがインフラ・アプリ層の強いエコシステムに集中しつつあることを示しています。ナラティブ性と技術革新を併せ持つプロジェクトへの投資家注目が高まる中、直近で高い成績を収めた主要プロジェクトとトークン、その原動力と今後の展開を分析します。

人気プロジェクトデータ概要

LetsBonk.fun

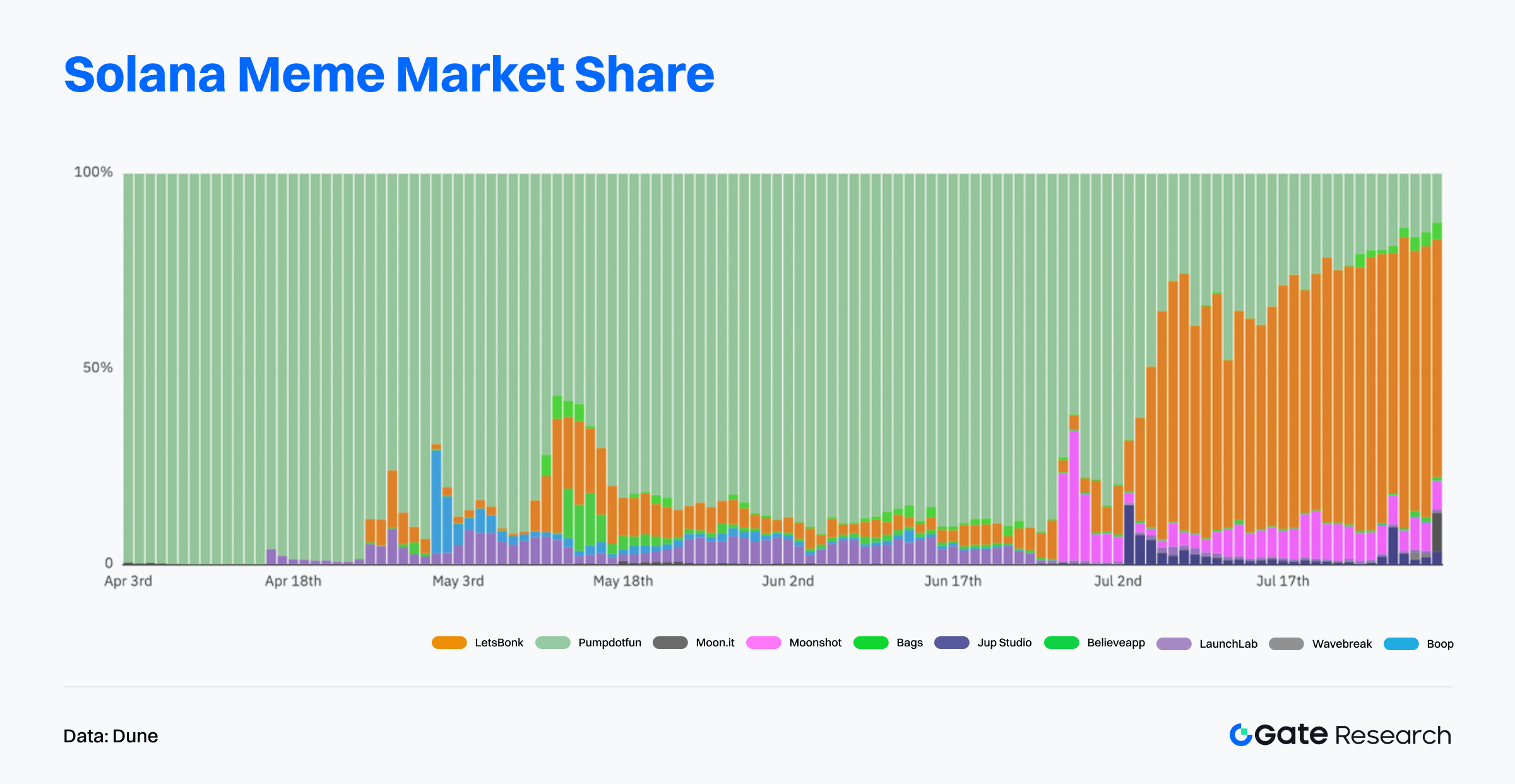

2025年7月、Solanaのミームコインローンチプラットフォームでは、Pump.funが新興LetsBonk.funに主要指標で逆転され大きな注目を集めました。

LetsBonk.funは2025年4月、BONKコミュニティとRaydiumの共同プロジェクトとしてローンチ。ミームコイン発行のオールインワンプラットフォームとして、トークン作成、クリエイター報酬、コミュニティ主導型機能を統合。発行や流動性供給で低コスト・高効率なサービスを目指します。

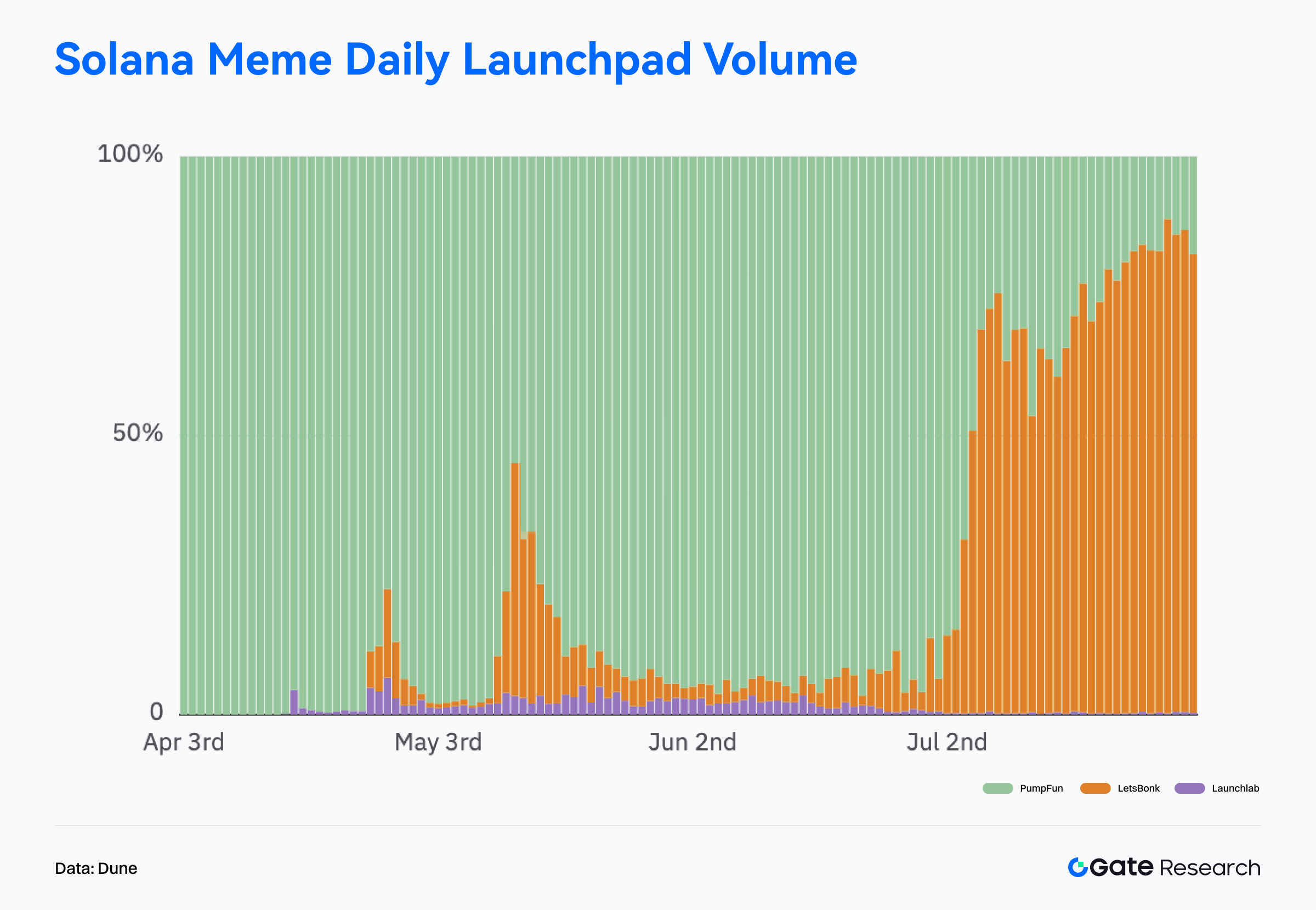

Duneによれば、Pump.funは4〜6月の市場シェア95%を記録したものの、7月以降LetsBonk.funが発行量で急伸し、月半ばにシェア50%超へ。ミームコイン市場は単独型から複数プラットフォーム型へと転換しました。【10】

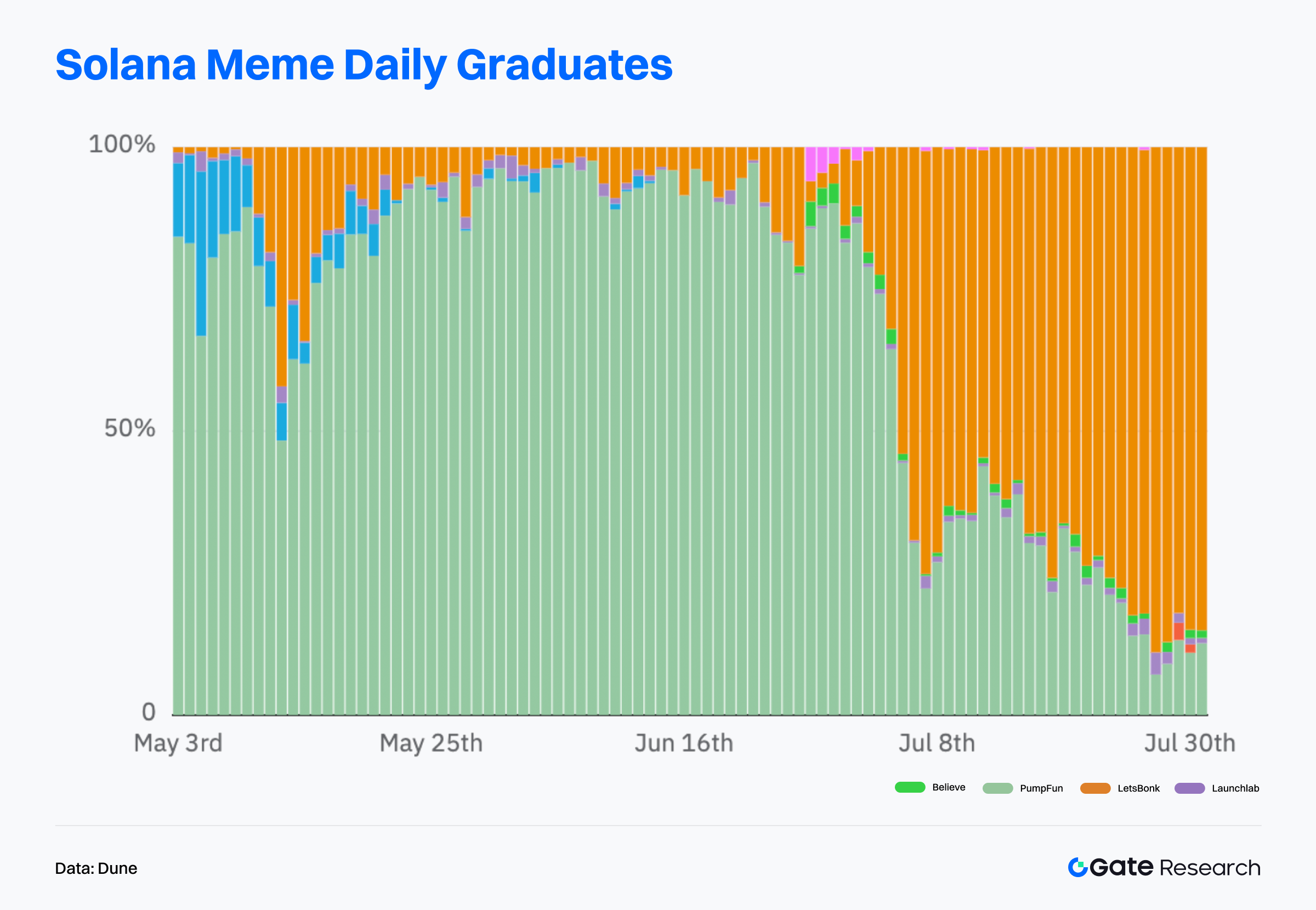

日次卒業トークン数

7月8日以降、LetsBonk.funはPump.funを上回り、日次卒業トークン件数で70〜90%のシェアに。流動性供給・市場認知で優位性を示します。

日次取引量

2週間でLetsBonk.funがPump.funを抜き、7月中旬以降は市場シェア60〜80%で安定。リアルユーザーによる有機的な取引エネルギーが成長を牽引します。

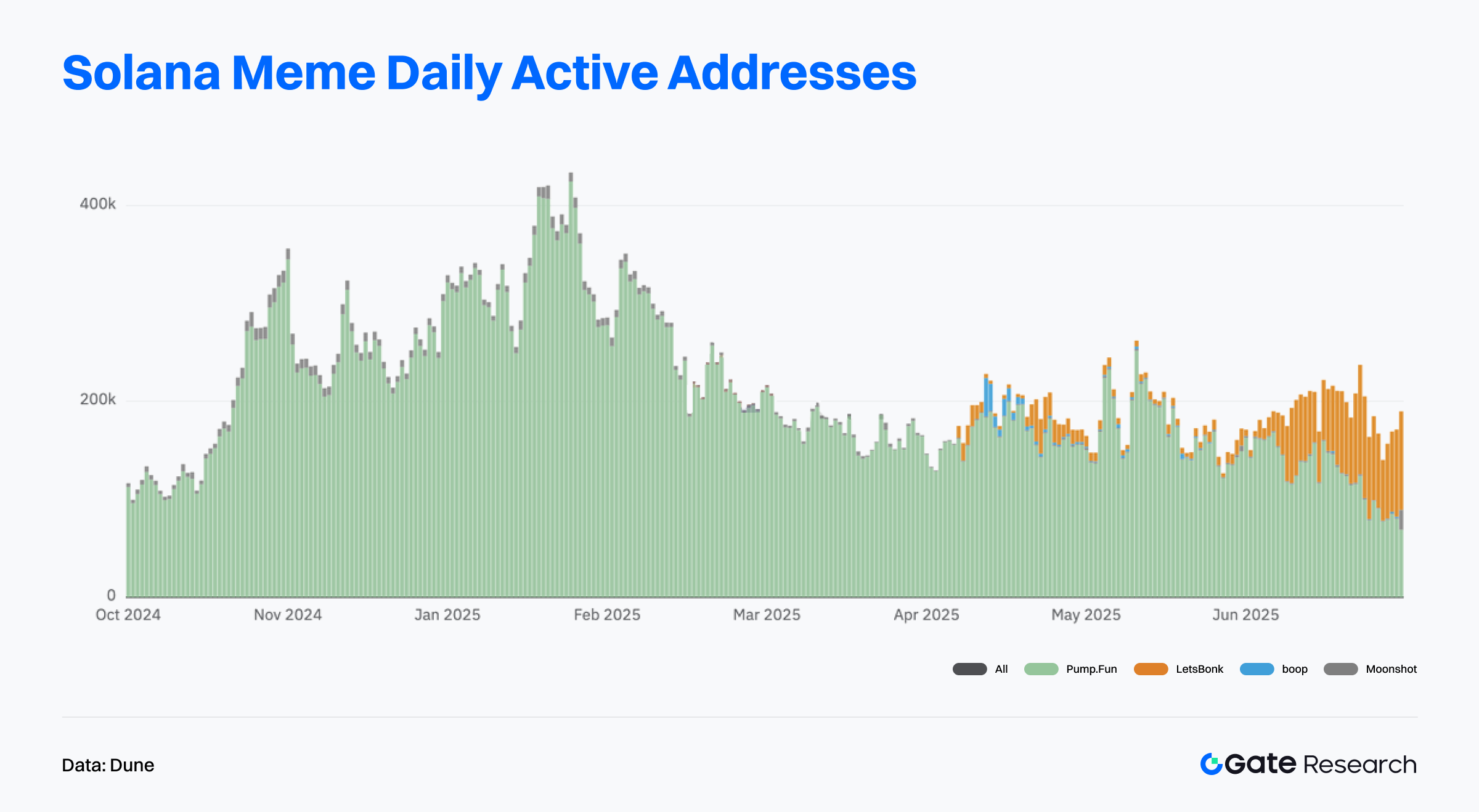

ユーザー構造

Pump.funは一時40万日次アクティブアドレスへ拡大しましたが、第2四半期以降は減少。一方LetsBonk.funは6月下旬以降DAUが着実に増加し、インタラクションの深度でもユーザー移行が進んでいます。

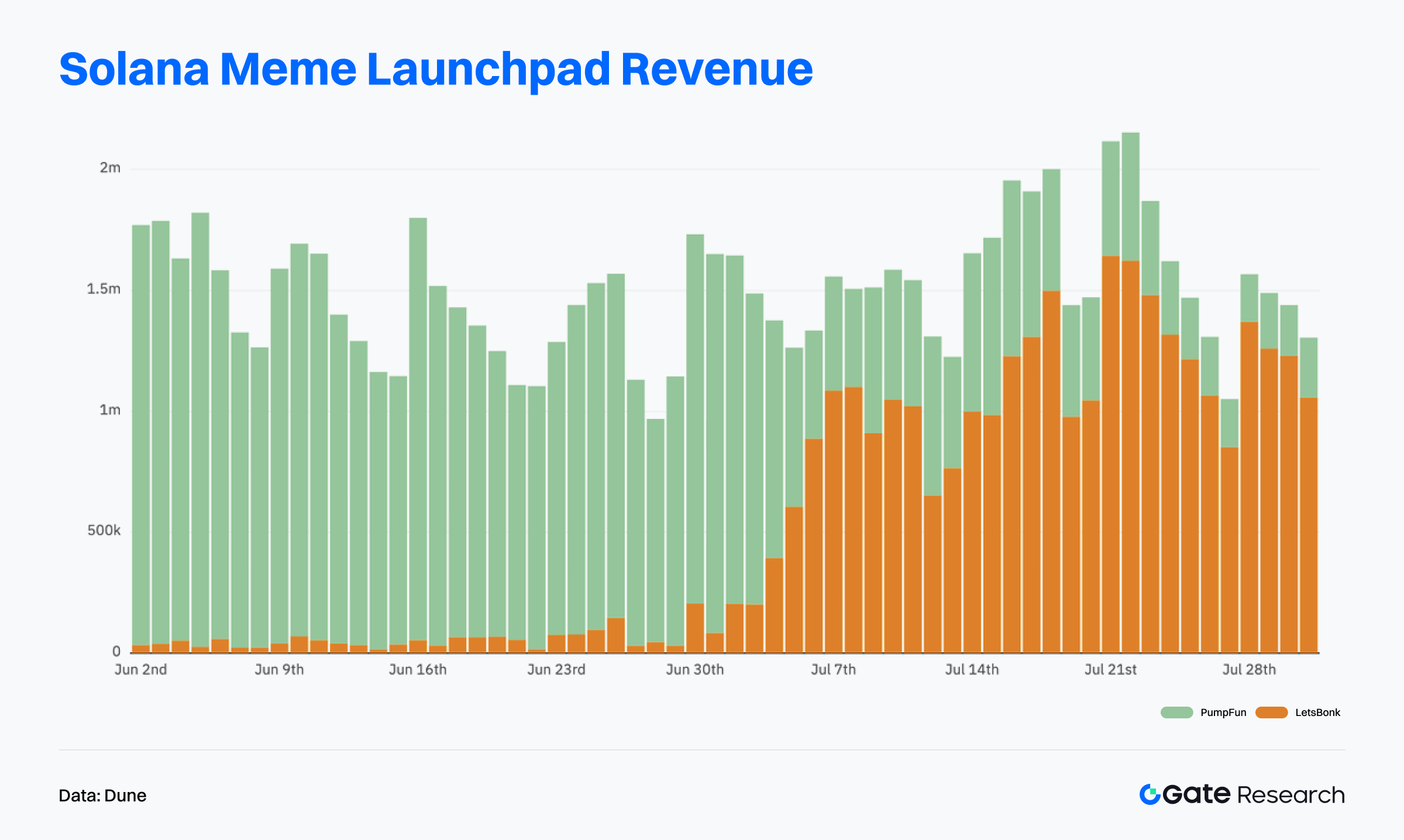

ローンチパッド収益

Pump.funは6月まで首位でしたが、6月下旬からLetsBonk.funの収益が急伸。7月6日に初逆転し、7月18〜24日は日次収益150万ドル超で業界トップに。

LetsBonk.fun発行トークン累積時価総額

7月31日時点で累積時価総額は7億ドル超、5月初の1億ドル未満から急拡大。ピーク時は10億ドルに迫り、他ローンチパッドを大きく上回っています。【11】

急成長の主因は、時価総額2億5000万ドル超・BONKエコシステムの約3分の1を占めるフラッグシップミームトークン「USELESS」。6月以降価格は20倍超に急騰し、FOMOと模倣の流れを拡大。約3万ホルダー・平均保有額9000ドル超と資本集中・コミュニティ忠誠度が高く、一時的な保有者減少があっても全体的に増加基調です。

Onchain Lensによると、USELESSは一時4億ドル超の時価総額を記録。Unipcs(@theunipcs)は2808万トークンを約36万ドルで購入し、ピーク時には含み益940万ドル。ミームコイン資産創出の象徴となりました。【13】こうしたインパクトでUSELESSはプラットフォーム旗艦となり、LetsBonk.funの資金流入・プロジェクト模倣・コンテンツ拡散が加速しました。

さらにLetsBonk.funは手数料分配・運営透明性でも優れています。1%定率手数料を「50%はBONKトークン買戻し・バーン、15%はBONKsolステーキング、残りは開発・リザーブ・マーケティング」に分配。資金流れはリアルタイムで公開され、コミュニティ信頼を高めています。【14】

対してPump.funは収益分配の透明性で疑念が生じています。Dumpster DAO報告では、Pump.funが全収益を買戻しに充てると公表しつつ、オンチェーン上では実施や検証ダッシュボードが存在せず、信頼性低下が市場シェア減少に影響しています。

抜けたプロジェクト、ユーザー移行、透明性ある収益再分配、堅実なガバナンスにより、LetsBonk.funはミームコインエコシステムの成長エンジンに台頭。今後も旗艦プロジェクト継続やエコシステム多様化・資本流入の好循環維持が、リーダーシップの確立に重要です。

人気トークンデータ概要

$ENA —— ENAはEthereum上分散型イールドドルプロトコル「Ethena」のネイティブトークン。EthenaはUSDeという合成オンチェーン資産を通じ、従来型ステーブルコインの代替を目指し、担保とヘッジポジションで裏付け。デリバティブとオンチェーン清算の連携で銀行外で安定性を確保。ENAはステーキング報酬・ガバナンス・インセンティブで用いられ、TVL・イールド拡大によりステーブルコイン分野で注目のプロトコルです。

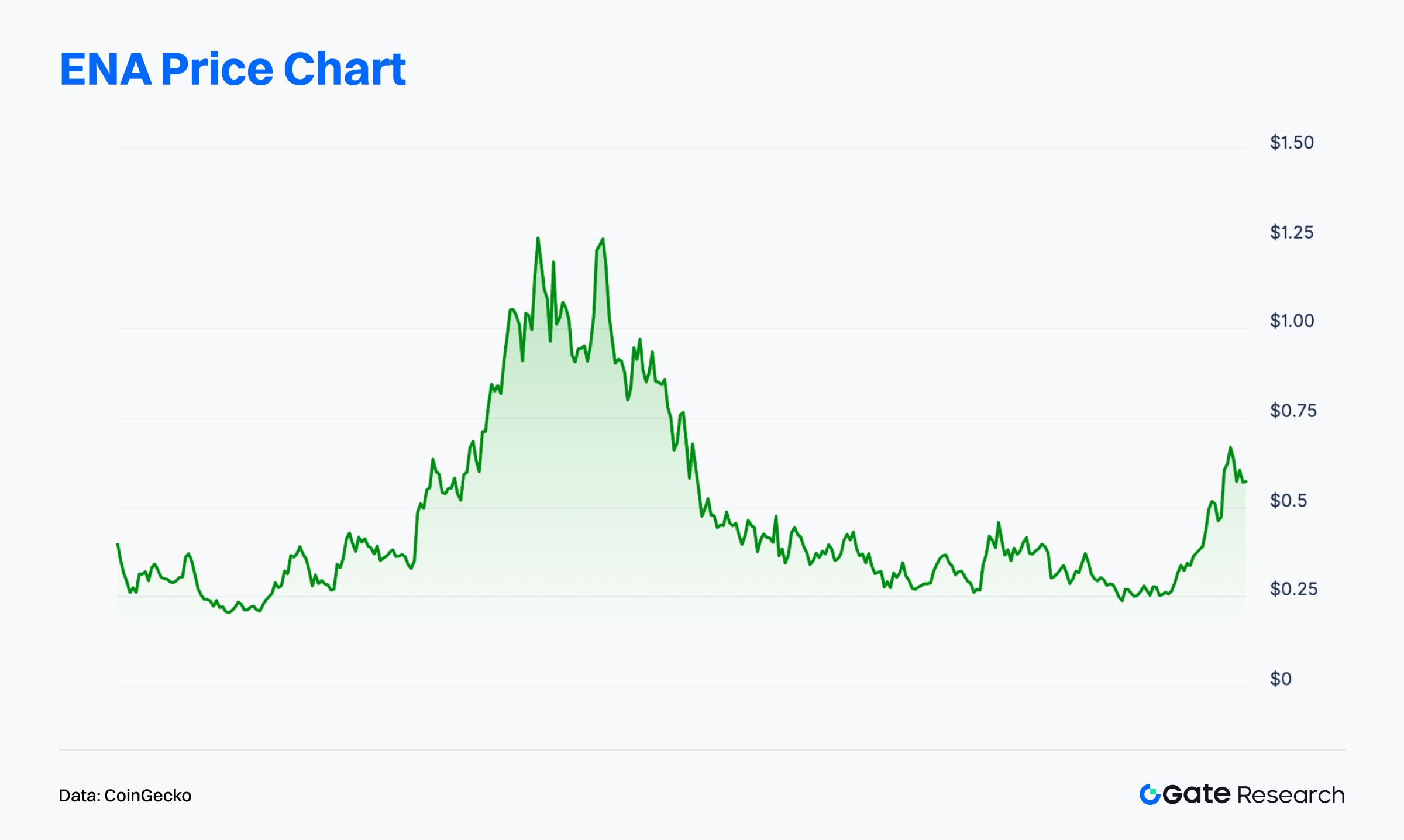

6月下旬以降、ENAは110%超の急騰で最高0.69ドルを記録。7月24日にはAnchorage Digital(米連邦認可暗号銀行)と戦略提携。AnchorageはEthenaのUSDtb(USDe準拠ステーブルコイン)ローンチを支援、GENIUS Act規制枠下で機関投資家へUSDエクスポージャーを提供します。

Ethena Foundationは7月27日、傘下が7月22〜25日に8300万ENAをサードパーティ経由で買戻し済と開示。長期的な自信と短期価格期待・下支えを強調しました。【15】

DefiLlamaによれば、USDe発行は7月に急拡大。7月31日総供給は82億ドル超、年初来40%増。96.28%はEthereumメインに流通し、TONやMantleなど新興チェーンへも流動性が波及。USDeステーキング比率も年初来最安値から約60%まで回復し、プロトコル安定性・収益性への信認も強まっています。【16】

7月31日時点でEthena預かり資産(TVL)は84億ドル超、ステーブルコインプロトコルでトップ水準。年間手数料収益609百万ドル、イールド収益123百万ドルで持続性の高い収益構造を確立。強いファンダメンタルズがENAの直近価格堅調さと成長余地の背景です。

注目は8月2日のトークンアンロック。4063万ENA(流通量の0.64%、約2318万ドル)が市場放出予定。供給比では限定的ですが、上昇基調の中で短期的な変動要因になり得ます。今後もチームの買戻しや流動性誘導策が市場注目となります。【17】

まとめると、Ethenaは革新的メカニズム、堅実な財務構造、積極的なエコシステム拡張でステーブルコイン分野を牽引。USDe発行・ステーキングの成長、ENA買戻しや機関提携による価値獲得と持続戦略が際立っています。短期的にトークンアンロックで変動の余地はあるものの、Ethenaのファンダメンタルズと市場認知拡大がENA上昇の核。今後はクロスチェーン展開やリアルイールド強化が長期評価上限を決定します。

結論

2025年7月のオンチェーンデータはブロックチェーンエコシステム全体で構造分岐の傾向を顕著に示しました。Ethereumは取引量で過去最高を更新し、インタラクション頻度では劣るものの、高額用途による手数料収益で首位と安定した資金流入を維持。暗号エコシステムで主権的な決済レイヤーとして戦略的役割を一段と強化しました。SolanaとBaseはそれぞれ高頻度取引・エコシステム安定性で突出。両チェーンは取引量やアクティブユーザー数でリードし、ユーザー定着やリアル用途獲得で強みを発揮。WorldChainなど新興チェーンもIDプロトコルやクロスチェーン機構で資本・ユーザー基盤を急拡大しており、次世代パブリックチェーンのリーダー候補となりつつあります。

Bitcoinも強気なオンチェーンシグナルを示し、実現時価総額の過去最高更新で資本吸収力の高さを証明。大規模な分配イベントでも価格調整は限定的で、利益確定集中や保有構造の緩和が一時的な供給圧力となる可能性はあるものの、市場保ち合いへの移行が見込まれます。現状のオンチェーン構造は強気相場を下支えしますが、セクターローテーション加速の中、資本とユーザーの効果的な集中が次サイクルでの成功を左右します。

プロジェクト面ではLetsBonk.funとEthenaが最も注目を集めました。LetsBonk.funはSolanaで急成長したミームコインローンチプラットフォームとしてUSELESSなどの旗艦トークンでPump.funを逆転し、市場シェア70%超を獲得。累積時価総額は一時10億ドルに迫り、収益分配の透明性がコミュニティ忠誠度を向上させました。EthenaもUSDe急成長でTVL84億ドル超・年間収益120百万ドル超、ENAは6月下旬以降110%上昇、買戻しや規制面でも躍進し、ステーブルコイン分野の有力プロジェクトとなっています。

参照:

- Artemis, https://app.artemisanalytics.com/chains

- Artemis, https://app.artemisanalytics.com/chains

- Artemis, https://app.artemisanalytics.com/chains

- Artemis, https://app.artemisanalytics.com/flows

- DefiLlama, https://defillama.com/protocol/world-chain

- Glassnode, https://studio.glassnode.com/charts/ba1ec93d-85f4-41fe-5606-798a2f30013a?s=0&u=1753798907

- Glassnode, https://studio.glassnode.com/charts/dea4aa9d-b268-45d2-6c65-fbd1f8a5807c?s=1596032506&u=1753798906

- Glassnode, https://studio.glassnode.com/charts/ca4b13c0-8814-4083-4a1a-37fecbcc7693?s=0&u=1753798920

- Glassnode, https://studio.glassnode.com/charts/680b84b2-2796-43a0-7194-37d43f01bce9?s=1532874151&u=1753798951

- Dune, https://dune.com/adam_tehc/memecoin-wars

- Dune, https://dune.com/oladee/lets-bonk

- HolderScan, https://holderscan.com/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk

- X, https://x.com/OnchainLens/status/1945007556067459425

- Letsbonk.fun, https://revenue.letsbonk.fun/

- X, https://x.com/EthenaFndtn/status/1949191161375273241

- Dune, https://dune.com/hashed_official/ethena

- Tokenomist, https://tokenomist.ai/ethena

Gate Researchは、技術分析、市場洞察、業界調査、トレンド予測、マクロ経済政策分析など、暗号資産市場を熟知した読者向けに深度ある情報を提供する総合リサーチプラットフォームです。

免責事項

暗号資産市場への投資は非常に高いリスクを伴います。ユーザーは必ず自主的に調査し、資産・商品特性を十分に理解した上で投資判断を行う必要があります。Gateは、かかる投資判断による損失・損害について一切責任を負いません。

関連記事

定量的戦略取引について知っておくべきことすべて

トップ10のビットコインマイニング会社

政府効率局(DOGE)のガイド

2024年の日本のWeb3市場:政府の政策、企業のトレンド、そして2025年の展望

暗号資産先物取引におけるリスク管理の方法